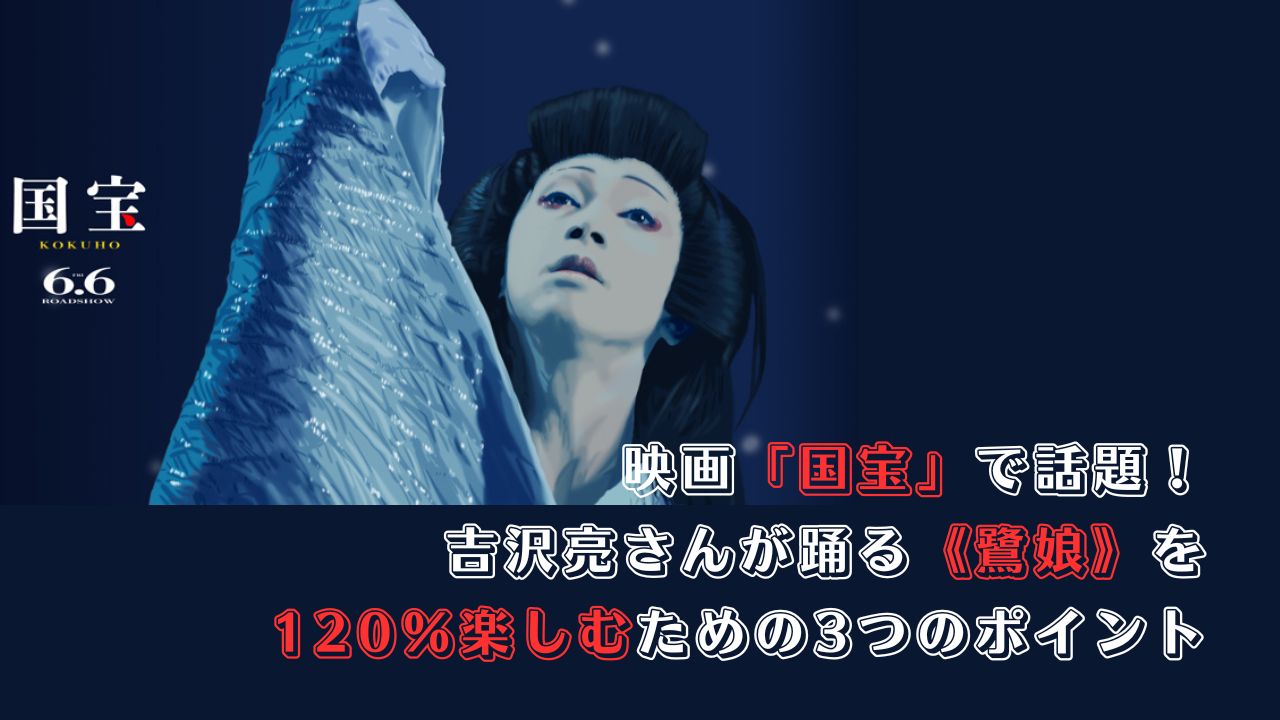

2025年公開の映画『国宝』で注目を集めた日本舞踊の演目《鷺娘(さぎむすめ)》をご存じですか?

主演の吉沢亮さんが、最後に見事に踊り上げていらした、あの曲が《鷺娘》です。

ご覧になった方は、吉沢さんの踊りに魅了されたことと思います。

映画のネタバレ部分もありますので、ご了承ください。

実は《鷺娘》は、歌舞伎だけでなく、日本舞踊でも有名な演目なんです。

私自身も、舞台上で引き抜き、舞台袖で早替えをしながら踊ったことがありますが、踊り自体も長く激しい上に、衣装チェンジ、カツラチェンジを行うので、かなりハード😅

演者にとっては、憧れであると同時に、実力が試される演目なんですが、

日本舞踊を知らない初心者さんにも、華やか、楽しい、ホロリと心を揺さぶられるオススメの“名作”です。

この記事では、

「鷺娘ってなに?」「踊りって、どう見たらいいの?」

という方のために、《鷺娘》を120%楽しむ3つのポイントを徹底解説していきます。

切ない恋のストーリーが、恋愛経験者の方に響く作品です。

最後まで読み進めていただき、

「もう一度映画『国宝』を観たい!」

「私も踊ってみたい」と思ってもらえたら、幸いです。

ではまず、鷺娘のストーリーから紐解いていきましょう

ポイント①

切なすぎる…!心に響くストーリー

《鷺娘》は、恋に破れた娘の悲しみと狂気を描いた作品です。

もとは歌舞伎の演目で、“鷺の精”に化身した娘が、雪の中をさまよい舞うという幻想的な世界観。

彼に裏切られ、想いを伝えられぬまま命を絶った娘の魂は、鷺の姿となって現れます。

可憐で美しく、しかしどこか哀しみをたたえたその踊りに、観る人の心は自然と引き込まれてしまうはず。

とはいえ、長唄を聴き慣れない方には、

「唄の歌詞が何を言っているのか分からない」

「ストーリーがわからなくて、楽しめない」とハードルの高さを感じている方もいらっしゃると思います。

今回は、聞き取ることが難しい歌詞と歌詞の意味を解説しながら、

見どころをご紹介したいと思います。

大きく4つのシーンに分けて、解説しますね。

シーン1 恋の未練と儚さを描く。白無垢から色留袖へ

白無垢姿で登場し「恋の悩みとさびしさ、切なさ」の思いを白鷺の姿に込めて踊ります。

<長唄の歌詞・シーン1>

妄執の雲晴れやらぬ朧夜の 恋に迷ひしわが心

忍山 口舌の種の恋風が 吹けども傘に雪もつて

積もる思ひは泡雪と 消えて果敢なき恋路とや

思ひ重なる胸の闇 せめて哀れと夕暮に

ちらちら雪に濡鷺の しょんぼりと可愛らし

迷ふ心の細流れ ちょろちょろ水の一筋に

怨みの外は白鷺の 水に馴れたる足どりも

濡れて雫と消ゆるもの われは涙に乾く間も

袖干しあへぬ月影に 忍ぶその夜の話を捨てて

縁を結ぶの神さんに 取り上げられし嬉しさも

余る色香の恥かしや

<歌詞の解説>

執着の霧が晴れないぼんやりした夜に私は恋に迷い、心がさまよっています。

噂話や嫉妬心が恋の風として吹いてきても、傘には雪が積もっていく(=冷たく切ない思いが募る)。

そして、募る恋心も泡雪のようにすぐに消えてしまう…はかない恋の道。恋心が重くのしかかる胸の闇、せめてこの想いを夕暮れの中で哀れんでほしいのです。

雪の中で、しょんぼりと佇む濡れ鷺の姿はとても可愛らしいわ。

私の迷う心は細く流れる水のように揺れていて、もはやこの身に残るのは怨みだけ。鷺のように水に慣れた私の足取りも、もうありません…。涙とともに雫のように消えてしまいそうな私。泣いてばかりで、月の光に濡れた袖は乾く間もありません。あの夜のことはもう忘れなきゃ…。

昔、縁結びの神様に恋を叶えてもらったあの喜びも、今では恥ずかしく感じます。

見どころポイント:舞台上での早替えは必見!

主人公の「未練に囚われた魂」が恋を邪魔する周囲の声と、それでも心に積もっていく未練が語り始める場面。

静かな踊りに隠された目線の揺れ、すり足で「迷い」「不安定な心情」が表されます。

また、傘を持つ所作や視線を落とす演技が印象的です。

淡く消える恋の儚さと、胸に残る執着。このあたりから幽霊的な側面も感じさせる演出があります。

表情・目線・間の取り方で語る恋心。非常に情緒的な見せ場になっています。

最後、白無垢姿から赤色の着物へ。帯も変わります。

一見、華やかな場面に思われますが、歌詞の内容を読み解くと涙も止まらないほど悲しみを抑えきれない様子がわかります。踊り手の表現方法にも注目してみてください。

シーン2 華やかな幻想場面

<長唄の歌詞・シーン2>

須磨の浦辺で潮汲むよりも

君の心は汲みにくい

さりとは 実に誠と思はんせ

繻子(しゅす)の袴の襞とるよりも

主の心が取りにくい

しやほんにえ

<歌詞の解説>

須磨の海辺で潮を汲むより、あなたの心を汲み取る方が難しい。

だからこそ、あなたの愛は本物だと信じたい。

繻子の袴のひだを整えるより、あなたの心をつかむ方が難しい。

見どころポイント:華やかな踊りの「歌詞」に注目!!

衣装が変わり「華やかな幻想の場面」へ転換します。

小道具を使わず、手踊りで娘が恋をしていた頃の心情を踊っています。

歌詞と解説を読んで、理解してから踊りを見ると一段と楽しめる場面になっています。

シーン3 傘踊りが楽しい桜の名シーン

華やかな春の花見、まるで夢のような楽しげな雰囲気を踊りで表現します。

<長唄の歌詞・シーン3>

恋に心も移ろひし 花の吹雪の散りかかり 払ふも惜しき袖笠や 傘をや 傘をさすならば

てんてんてんてん日照傘 それえそれえ さしかけて いざさらば 花見にごんせ吉野山

それえそれえ 匂ひ桜の花笠 縁と月日を廻りくるくる 車がさ それそれそれさうぢゃえ

<歌詞の解説>

恋に心がゆれうごいて、花びらの吹雪がふりかかる。

それをはらうのも惜しいほど、美しい時間。

さあ、傘をさしましょう。

日よけの傘をテンテンテンと動かして、さあさあ、花見に行きましょう。

吉野山(=桜の名所)へ出かけましょう!

桜のかおりのする花笠をかぶって、月日がめぐるように、くるくるまわる傘の踊り。

さあさあ、それそれ、それでいいのよ。

見どころポイント:傘を使った華やかな踊り、幻想と儚さのピークに達します

心の移ろいと風情、季節感が溶け合った典雅な世界。

ここから踊りのテンポが上がり、掛け声が入り、舞台が賑やかに。傘踊りの華やかな見せ場となります。

観客にも春の幻想世界を見せる、明るく美しい夢の時間。

「くるくる」と唄う部分は、傘の回転と、人生の巡り合わせの象徴となり、恋の浮名と時の流れを暗示し、夢と現(うつつ)が交差する瞬間。

シーン4 クライマックス!美しく生き絶える鷺に会場が静まり返る

舞台は急転直下し、幻想は崩れ、狂気の世界へと引きずり込まれます。

<長唄の歌詞・シーン4>

邪慳の刃に先立ちて 此世からさへ剣の山

一じゅのうちに恐ろしや 地獄の有様悉く 罪を糺して閻王の 鉄杖正にありありと

等活畜生 衆生地獄 或は叫喚大叫喚 修羅の太鼓は隙もなく 獄卒四方に群りて

鉄杖振り上げくろがねの 牙噛み鳴らしぼっ立てぼっ立て 二六時中がその間 くるり くるり

追ひ廻り追ひ廻り 遂に此身はひしひしひし(姿は消えて‥)

<歌詞の解説>

あなたの冷たい仕打ちが、まるで刃物のように私を傷つけた。この世がもう、地獄のように苦しい…

一瞬のうちに、地獄のような光景が現れる。

えんま様が罪をさばこうと、鉄の杖をふりかざしている。

あらゆる種類の地獄(人間・動物・鬼など)が現れ、うめき声が聞こえ、太鼓の音が鳴りひびく。鬼(ごくそつ)たちが四方から集まってくる。

鉄の杖をふり上げて、鉄の歯を鳴らすような鬼たちが立ちふさがる。

一日じゅう、くるくる、ぐるぐる、私を追いかけまわしてくる!

ついに、私の体も心も、ばらばらになりそう…。

どうか、このつらい思いを分かってください。

姿も心も全て消えてしまいそうです。

見どころポイント:重い衣装で、回転・毛振り・走る!怒りに狂う演技に注目!!

ここから「狂い」の始まり。

それまでの幻想の場面が、逆説的にこの地獄を一層際立たせます。

踊りの中で見せる顔の表情・動き・間の取り方が激変する演技力に注目です。

最後は「狂乱のクライマックス」。

鉄杖を振り、枝を落としていくシーンは地獄に落ちていく鷺(娘)が必死でもがく姿が見ものです。

これでもかと舞台上を回転したり、扇・袖・髪を大きく使って、怨念と絶望を表現します。

鬼に追われる所作は、外的な動きでありながら、実は心の追い詰められた状態そのものです。

私が踊った「鷺娘」決めのポーズのシーンは、その場の感情に語りかけるアドリブも入っています。

踊り手の技量で幕を閉じるところも面白いですね。

ポイント②

どうなってるの!? 驚きの“5回”衣装チェンジ

吉沢亮さんが映画で魅せた、目にも鮮やかな衣装チェンジ。

じつは《鷺娘》の大きな見どころのひとつなんです!

舞台では踊りの合間になんと5枚もの衣装チェンジが行われます。

しかも舞台上での早替えはスピーディーなので、まばたき厳禁です!

白無垢姿で登場したかと思えば、つぎの瞬間には艶やかな町娘の着物に。

町娘姿の衣装から舞台袖で早着替えしたりと…。

さらに物語が進むごとに、衣装の色や柄が変わり、娘の心情の変化や物語の展開が視覚的に表現されていきます。

見どころポイント:衣装の変化 = 物語のカギ!

どんな色や模様か、変わるタイミングはどこかを意識して観ると、楽しさが倍増します。

ポイント③

舞台マジック!仕掛けも見逃せない

《鷺娘》のもうひとつの魅力は、舞台の仕掛けにあります。

たとえば、舞台の背景がどんどん雪景色に変わっていく「雪降らし」。

踊りの終盤には、舞台全体が雪に包まれ、娘の最期を象徴するような演出が加わります。

↑矢印の入れ物の中に「雪(紙きれ)」が入っていて、舞台袖で紐を使って人工的に揺らして雪を降らしています。

また、早替りのための舞台袖の動きや、後見(こうけん)と呼ばれる方の「裏の職人技」も見どころのひとつ。

映画『国宝』でも、こうした日本舞踊ならではの“仕掛け美”がしっかり描かれていて、舞台を知らない人でもグッと引き込まれます。

最後に使われる小道具「鉄杖」に付いている柳の枝。

『鷺娘』の舞台で、鉄杖に付けられていた柳の枝をすべて落とすという演出があります。

生徒さんからは「先生!小道具壊しちゃダメじゃないですかー」と言われますが(笑)

非常に深い象徴的な意味があります。これは単なる所作ではなく、物語のクライマックスや娘の内面の劇的な変化を表す重要な転機です。

見どころポイント:背景・舞台装置・衣装・音楽など踊り手以外も注目!

舞台の雪、衣装、音楽…すべてが連動しています。

踊りと仕掛けがどうリンクしているかを感じてみてください。

《鷺娘》から広がる日本舞踊の世界

「鷺娘」は、日本舞踊の魅力がぎゅっと詰まった名作。

映画で初めて知った方も、ぜひ一度、実際の舞台を見て迫力や空気感を感じてみてください。

そして、日本舞踊の教室で踊ってみると、吉沢亮さんはじめ、俳優陣の方たちの努力を感じていただけると思います。

所作の美しさ、感情をこめて踊ることの楽しさ――

踊る側になって初めて見える景色も、きっとあるはずです。

ちょっとでも気になった!日本舞踊の世界をのぞいてみたいと思った方は

ぜひ、体験レッスンへお越しください。

📢体験レッスン受付中!対面・オンライン可能

当教室では、「鷺娘」などの名作をテーマにした初心者向け体験レッスンを随時開催中!

日本舞踊がはじめての方でも、着付けから丁寧に指導いたします。

まずは一歩、日本の美しい伝統の世界に足を踏み入れてみませんか?

👉 詳細・お申し込みはこちらから

お気軽にお問い合わせください。

まとめ

今回は、映画『国宝』で吉沢亮さんが踊った《鷺娘(さぎむすめ)》について解説しました。

鷺娘を120%楽しむ注目ポイントは3つ!

1 歌詞を知って、ストーリーを楽しむ!

2 5回の衣装チェンジ、早替えを楽しむ!

3 舞台や小道具など、演出にも注目!

もしかしたら、これだけじゃなくて、、

あなたならではの新しい気づきや楽しさが見つかるかもしれません。

そして、何故《鷺娘》が「国宝」に選ばれたか分かりましたか?

私の見解ですが、《鷺娘》のストーリーは「喜久雄の国宝になるまでの壮絶な人生」とどこか似ているように感じます。さらに、女形を得意とするとなるとこの演目がピッタリだと思いました。

特に歌舞伎の家で生まれてない女形が人間国宝にのぼり詰めるという設定が、実在する女形の人間国宝・坂東玉三郎が”喜久雄のモデルではないか?”という記事も発見しました。

ぜひ、映画、そして生の舞台に出会って、昨日よりワクワクを増やしてもらえたら嬉しいです。

ひょっとすると、鷺娘の魅力に惹かれて、あなたも鷺娘を踊りたくなるかもしれませんね。

では、長文を最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

西川衆貴与